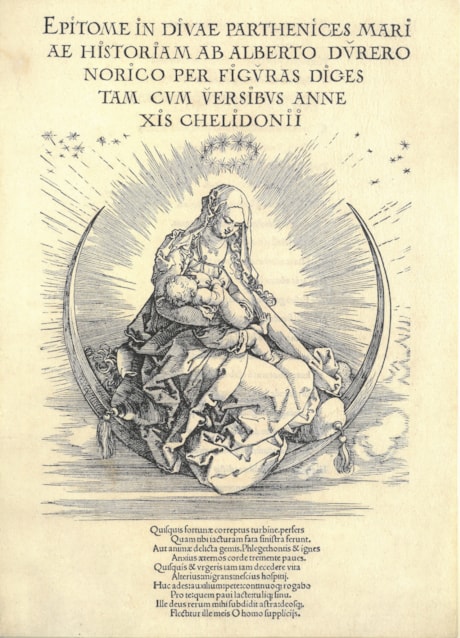

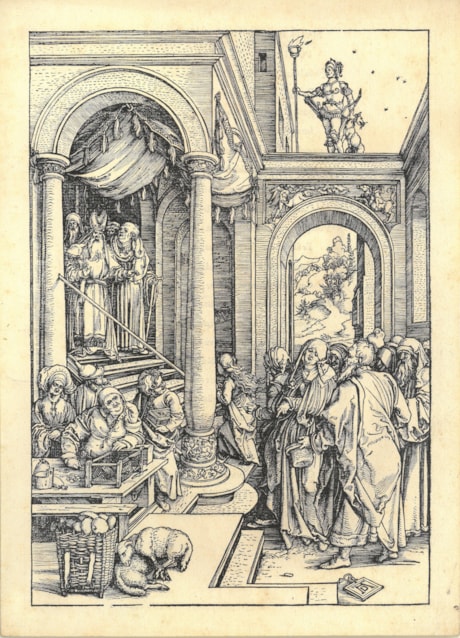

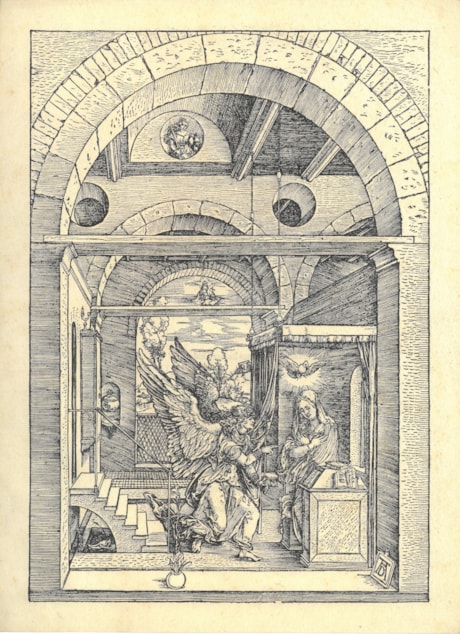

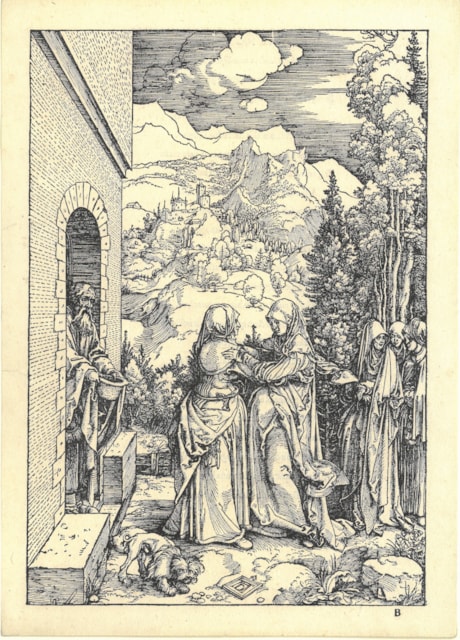

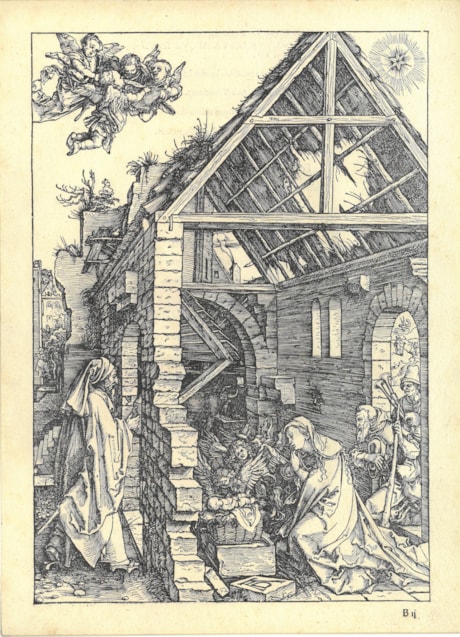

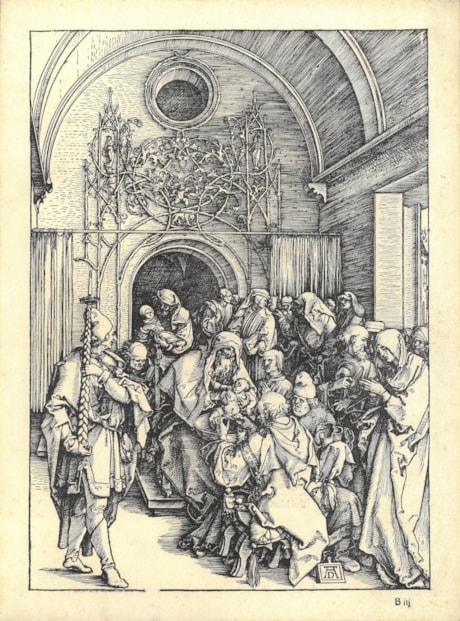

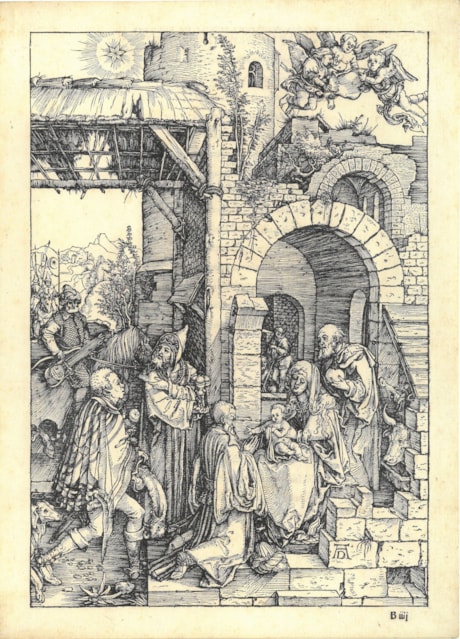

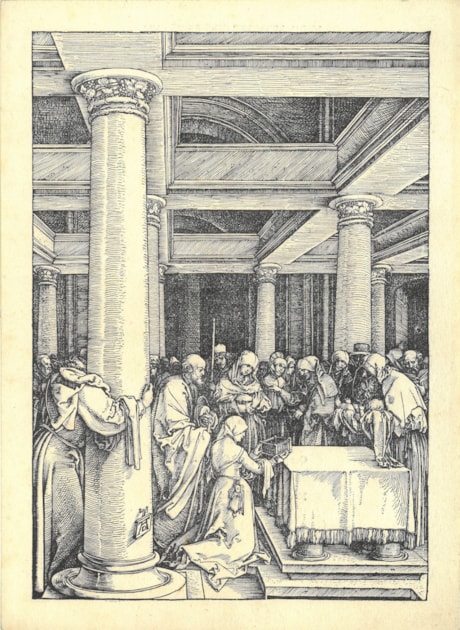

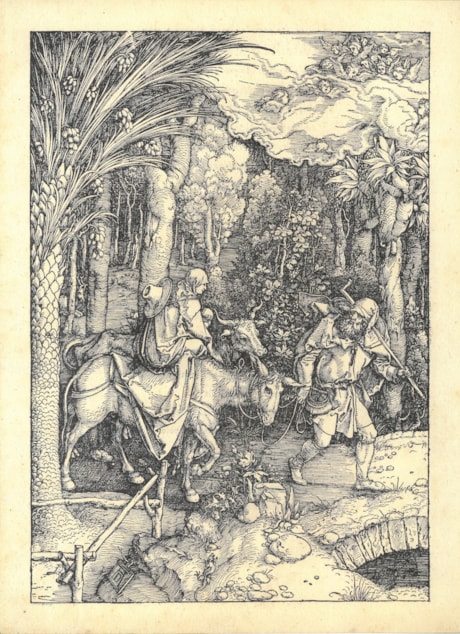

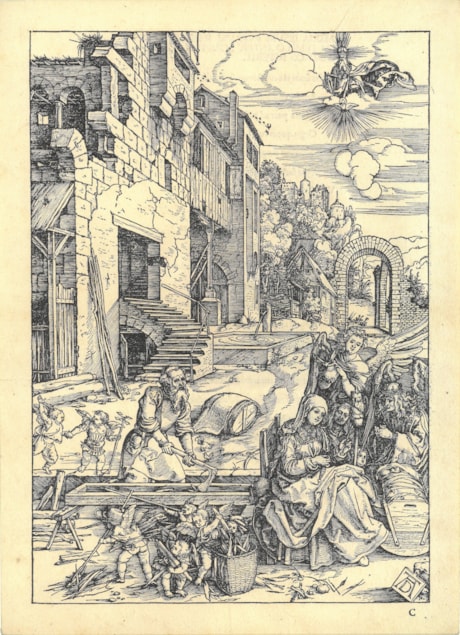

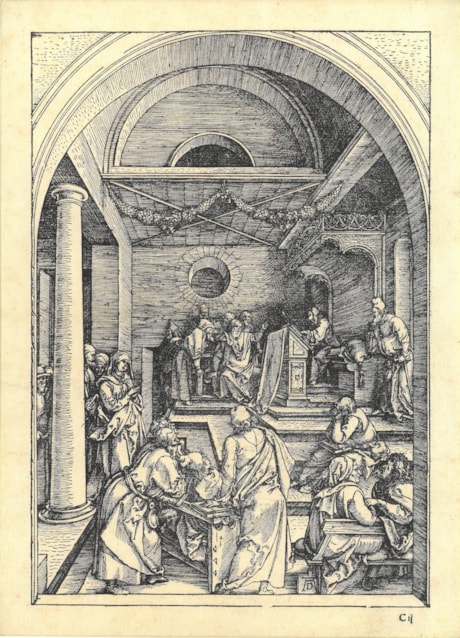

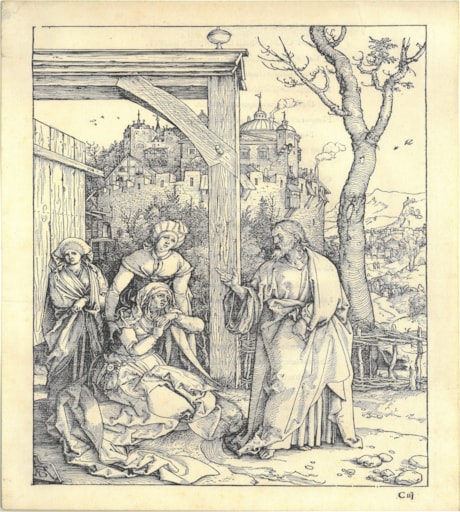

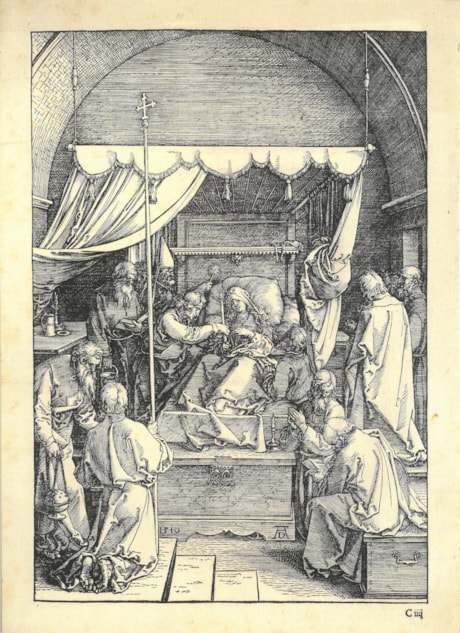

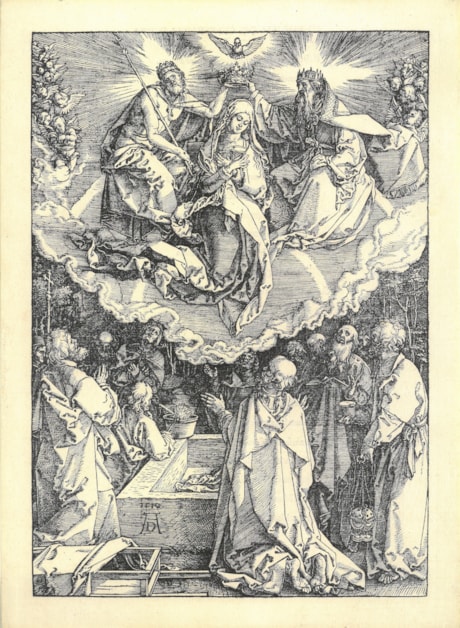

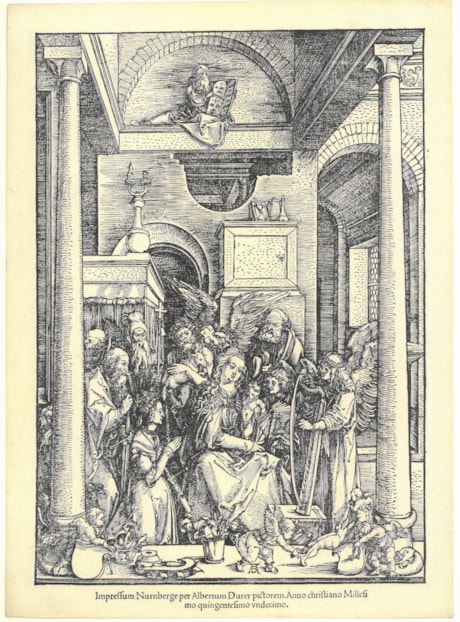

ALBRECHT DÜRER

Das Marienleben

Überblick

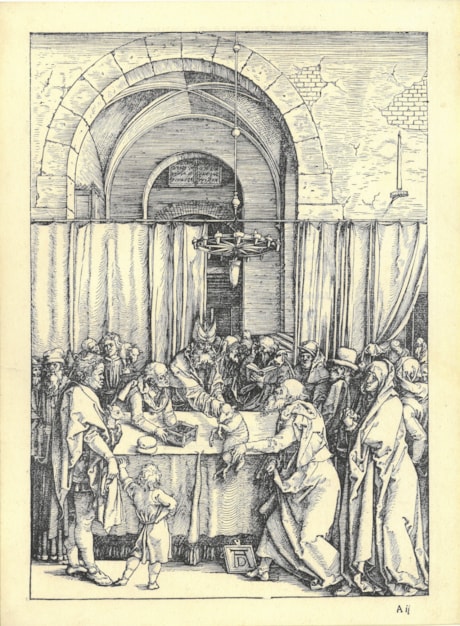

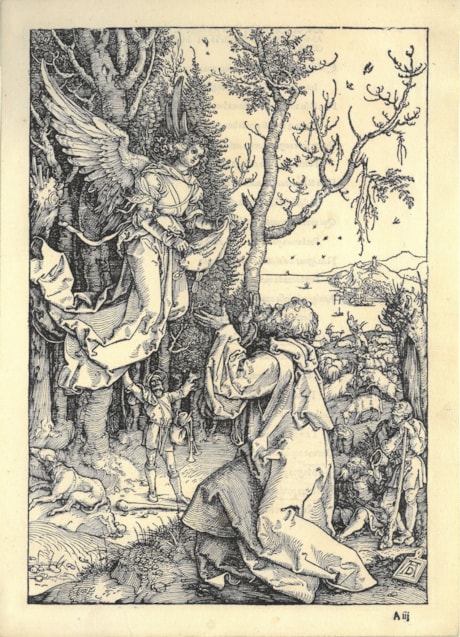

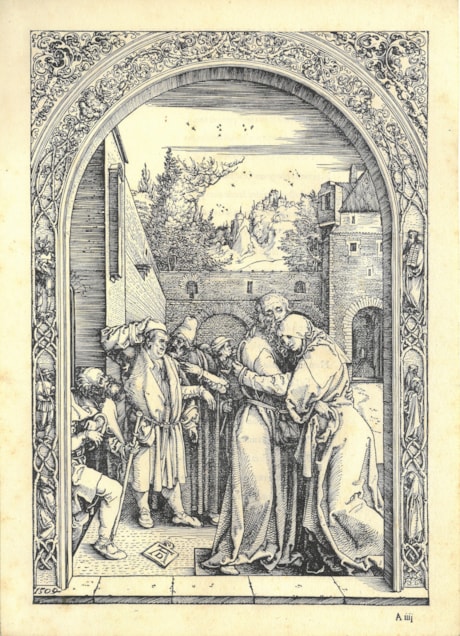

Folge von 20 Blättern. Holzschnitt. 29,3-30,0 x 20,5-20,9 cm bzw. 20,2 x 19,3 cm (Darstellung), ca. 33,0 x 24,0 cm (Blattgröße)

Bartsch 76-95; Meder 188/II (von III f), 189/II (von III g), 190/II (von III h), 191/II (von III i), 192-194/II (von III h), 195/II (von III f), 196-197/II (von III g), 198/II (von III h), 199-201/II (von III f), 202/II (von III k), 203/II (von III g), 204/II (von III h), 205/II (von III g), 206/II (von III e), 207/II (von III f); Schoch-Mende-Scherbaum 166-185

Wasserzeichen: Bekrönter Turm [2] (Meder Wz 259) und Blume auf Dreieck [8] (Meder Wz 127)

Lateinische Textausgabe von 1511

Die komplette völlig homogene Folge in einheitlich prachtvollen Abzügen.

Mit den Kustoden. Der Titel mit der fünfzeiligen Überschrift und den zehn Verszeilen im Unterrand, das Schlußblatt mit dem zweizeiligen Impressum, jedoch ohne die elfzeilige Warnung vor Nachahmung.

Wie von Meder speziell erwähnt auf griffigem, festem Papier mit den Wasserzeichen ‚Bekrönter Turm‘ und ‚Blume auf Dreieck‘, die Dürer gleichzeitig für die Buchausgabe von 1511 verwendete, wobei wie von Meder beschrieben nur 10 Blätter eines der beiden Wasserzeichen, die übrigen 10 jedoch keines zeigen. Dies kann, neben den einheitlichen Randverhältnissen, als eindeutiges Indiz gelten, daß der hier beschriebene Set nicht nachträglich zusammengestellt wurde, sondern noch in der ursprünglichen Zusammensetzung vorliegt.

In dieser Originalität, Schönheit und Frische seit jeher auf dem Markt von allergrößter Seltenheit.

Eine der Grundlagen für Dürers Konzeption des >Marienlebens< war sicher die wachsende Beliebtheit der Marienverehrung im ausgehenden Mittelalter.

Es existiert kein Hinweis darauf, daß der Künstler eine klar umrissene Vorstellung über den Umfang der Folge hegte bzw. ob er von Anbeginn vorhatte, die Blätter als geschlossene Folge zu publizieren.

Schon bald nach 1500, wahrscheinlich 1502, begann er an der 20 Holzschnitte umfassenden Serie zu arbeiten, wobei über die Reihenfolge und die Datierung der einzelnen Blätter keine Übereinstimmung besteht. Panofsky zufolge waren 17 Darstellungen fertig, als Dürer zu seiner zweiten Italienreise (1505-1507) aufbrach. Dürer nahm Probedrucke mit auf seine Reise nach Venedig, wodurch sie dem damals in Bologna ansässigen Marc Antonio Raimondi zugänglich wurden, der die 17 Blätter im Kupferstich kopierte.

1510 schuf Dürer die zwei restlichen Darstellungen und das Titelblatt.

Für die Buchausgabe von 1511 verfasste Benedictus Chelidonius, der mit Dürer befreundete Mönch des Nürnberger Klosters St. Ägidien, die Texte dazu. Sie wurden jeweils auf die Rückseite der Blätter gedruckt, als Erläuterung zu den rechts befindlichen Bildern. Der Text setzt die Kenntnis der Mariengeschichte voraus und richtet sich an ein humanistisch gebildetes Publikum.